Mai 2022

Bibelglaube oder vernünftiges Christentum – der Bremer Kirchenstreit

Von Asmut Brückmann

Die Bibel – für die Christen unumstrittenes Fundament des Glaubens, immer mal wieder aber auch Quelle des Streits. An der folgenschweren Frage, welche Bedeutung die Bibel heute hat und wie sie zu verstehen ist, scheiden sich die Geister. Jüngst geriet deswegen der Pfarrer der Bremer Martinigemeinde in die Schlagzeilen. Auslöser waren zwar seine verbalen Entgleisungen zur Homosexualität, doch letztlich ging es um das Verständnis der Bibel: Ist die Heilige Schrift unmittelbares und verbindliches Gotteswort oder muss das alte Buch auf dem Hintergrund gewandelter wissenschaftlicher Erkenntnisse und gesellschaftlicher Verhältnisse neu interpretiert werden? Hochaktuell – und trotzdem nicht neu. Schon vor 180 Jahren erhitzte dieser Konflikt die Gemüter in Bremen. Wie heißt es leicht resignativ in der Bibel beim Prediger Salomo? „Was geschehen ist, wird wieder geschehen, / was man getan hat, wird man wieder tun: / Es gibt nichts Neues unter der Sonne.“

Rationalisten und Pietisten

Im Jahr 1840 war auf den Bremer Kanzeln der Teufel los. Es herrschte Zwietracht unter den Predigern. Ihre Wortführer waren sich spinnefeind; sie bezichtigten sich gegenseitig der Irrlehre und brachten eine Flut von Broschüren, Pamphleten und Predigtheften unter das verunsicherte Kirchenvolk. Es gab Vorladungen, Verhöre und versuchte Amtsenthebungen, doch die Differenzen ließen sich nicht ausräumen. Zwei Probleme sorgten für erregte Diskussionen und spalteten die Bremer Gemeinden in zwei unversöhnliche Lager: (1) Die Herausforderungen der modernen Wissenschaft für den Bibelglauben sowie (2) die Haltung der Kirche zu der drängenden Forderung nach einer Demokratisierung der im Kern noch aus dem 15. Jahrhundert stammenden Stadtverfassung. Die sogenannten Rationalisten (lat. ratio = Vernunft, Verstand) predigten ein vernunftgemäßes Christentum, entrümpelt vom nicht mehr zeitgemäßen mythologischen Ballast der Bibel. Politisch standen sie den Reformern nahe. Demgegenüber beharrten die bibeltreuen Pietisten (lat. pius = fromm) auf der buchstäblichen Wahrheit der Bibel als Leitlinie für die Gläubigen und dem Erhalt der alten, aus ihrer Sicht von Gott gestifteten Ordnung.

Carl Friedrich Wilhelm Paniel und die Verfluchungspredigt

Auslöser des Eklats war ein pietistischer Erweckungsprediger aus dem rheinischen Elberfeld, der 1840 zwei Vertretungspredigten in St. Ansgarii zu einer vollen Breitseite gegen die Modernisierer nutzte. Mit donnernden Worten drohte er allen Abweichlern vom reinen Evangelium den göttlichen Fluch an. Der damals 19-jährige Friedrich Engels, der in Bremen in die Lehre ging und bei Pastor Treviranus von St. Martini wohnte, bekam den folgenden Zwist hautnah mit. Für das „Morgenblatt für gebildete Leser“, bei dem er sich erste journalistische Sporen verdiente, lieferte er einen bissigen Kommentar dazu: „Die Kanzel wurde der Präsidentenstuhl eines Inquisitionsgerichts, von dem der ewige Fluch auf alle theologischen Richtungen gewälzt wurde, die der Inquisitor kannte und nicht kannte; jeder, der den krassen Mysticismus nicht für das absolute Christentum hält, wurde dem Teufel übergeben.“

Den pietistischen Frontalangriff konnte Carl Friedrich Wilhelm Paniel (1803-1856), seit 1839 dritter Prediger an St. Ansgarii und überzeugter Rationalist, nicht widerspruchslos hinnehmen. Immerhin wusste er die Mehrheit seiner Gemeinde und der Bremer Bevölkerung hinter sich. Er reagierte mit Gegenpredigten von der Kanzel und veröffentlichte ein Buch mit dem vielsagenden Titel „Die verschiedenen theologischen Richtungen in der protestantischen Kirche unserer Zeit. Zur Verständigung für denkende Christen“. Darin plädierte er für eine „vernunftgemäße Auffassung des Christenthums“ und bestand darauf, „in der Theologie neben der historisch gegebenen Offenbarung, d. h. neben dem Gebrauch der heil. Schrift, auch den Vernunftgebrauch gelten zu lassen“. Den Vorwurf der Bibeltreuen, das sei Unglaube, Abfall vom Evangelium und Satanswerk, wies er scharf als „maaßlose Anmaaßung“ zurück.

Damit war der Konflikt nicht beendet. Er zeitigte zahlreiche Flugschriften für und wider und spaltete auch den für geistliche Fragen zuständigen Konvent der stadtbremischen Prediger, das sogenannte Geistliche Ministerium. Den Vorsitz führte dort Friedrich Ludwig Mallet (1792-1865), Pastor an St. Stephani und charismatischer pietistischer Prediger.

Friedrich Ludwig Mallet – Wortführer der Pietisten

Mallet war ein feuriger Redner, hatte sich schon früh als bibeltreuer Kämpfer hervorgetan und überregional auf sich aufmerksam gemacht. So erwähnte die Leipziger „Allgemeine musikalische Zeitung“ in ihrem Bericht über eine Opernaufführung im Bremer Stadttheater 1828 ausdrücklich und mit leichtem Befremden Mallets rigoroses Auftreten: „Eine junge Novize, Dem. Meta Buscher, […] hat am 5ten Juli als Agathe im Freyschütz glücklich ihre erste Probe abgelegt, doch unter so merkwürdigen Umständen, daß das ganze hiesige Publikum alarmiert ist. Ihr Pfarrer besuchte sie, rieth ihr warnend ab und drohte ihr sogar mit den ewigen Höllenstrafen, wenn sie die Bühne wählte; denn nicht nur alle Schauspieler, sondern auch alle das Theater Besuchende könnten nicht selig werden, könnten nicht in den Himmel kommen!!“ Die Bremer Opernfreunde ließen sich davon nicht beirren, sie drängten nun erst recht ins Theater und überschütteten die Sängerin mit Beifall! Und das Schauspielensemble karikierte Mallet, indem es Molières Komödie vom frömmelnden Heuchler Tartuffe auf die Bühne brachte.

Weitgehend auf Mallet zurück geht wohl auch das 1840 gegen Paniel gerichtete „Bekenntniß bremischer Pastoren in Sachen der Wahrheit“, das von 22 Predigern, meist aus den Bremer Landgemeinden, unterzeichnet wurde. Darin heißt es klipp und klar: „Was als der Inhalt des ganzen offenbarten Wortes Gottes erkannt ist, das muß auch ganz und ungetheilt der Inhalt der Predigt sein. […] Das Zeugnis der Predigt darf sich nie richten nach dem, was die Leute hören wollen oder nicht; sondern einzig und allein danach, daß von dem ganzen Rath Gottes nichts verschwiegen werde.“ Damit war klar: Eine Einigung war nicht in Sicht. Immerhin wies der Senat Mallet in die Schranken und warnte ihn vor „jeder unberufenen Einmischung in die Verhältnisse anderer hiesiger Gemeinden“ und „Verunglimpfungen“ anderer Seelsorger. Damit kehrte vorübergehend Ruhe ein

Friedrich Engels‘ treffender Kommentar dazu: „Jetzt […] weiß jede Partei, woran sie ist. Der Pietismus wußte längst, daß sein Autoritätsprinzip mit der Basis des Rationalismus, der Vernunft, nicht in Übereinstimmung zu bringen war, und sah in dieser Richtung […] einen Abfall von dem altorthodoxen Christenthum. Jetzt hat auch der Rationalist eingesehen, daß seine Überzeugung nicht durch eine andre Exegese vom Pietismus getrennt ist, sondern in geradem Gegensatze zu ihm steht.“

Wilhelm Nagel – Rembertipastor und Rationalist

Kaum hatten sich die Gemüter etwas beruhigt, ließ ein anonym erschienener Aufsatz im Sonntagsblatt der „Weser-Zeitung“ die Zornesadern der pietistischen Geistlichen erneut anschwellen. Sein Titel: „Einiges über den Einfluß der Naturwissenschaften auf Religion und Volksbildung überhaupt“. Wie sich bald herausstellte, stammte der Text von dem kürzlich zum Pfarrer von St. Remberti gewählten Wilhelm Nagel (1805-1864). Dieser hatte 1844 mit anderen Geistlichen den Kongress deutscher Naturforscher in Bremen besucht. Dabei war auch über neue Erkenntnisse zur Abstammung des Menschen berichtet worden (nicht von Adam!). Was das aus Nagels Sicht für das Christentum bedeutete, fasste er im Sonntagsblatt zusammen: Zentrale Vorstellungen der Bibel über die Entstehung von Erde und Mensch, von Himmel und Hölle, paradiesischem Seelenheil oder harter Verdammnis sowie von der Auferstehung des Fleisches waren Zeugnisse eines überholten Welt- und Menschenbilds. An diese wissenschaftlichen Tatsachen müsse sich die Religion halten.

Das war starker Tobak für manchen Amtskollegen. Mallet ergriff die Initiative und stellte Nagel im Geistlichen Ministerium zur Rede. Dort schlugen die Wellen der Erregung hoch, wie das Protokoll zeigt: „Nagel wurde immer wieder durch Zwischenrufe unterbrochen. Pastor Müller rückte von ihm weit weg. Pastor Iken schlug mit den Fäusten auf dem Tisch herum, Pastor Pauli schrie Nagel aus vollem Halse an, und Mallet erging sich in wilden Gestikulationen und sprang immer wieder von seinem Sitz auf. Als sich nun Nagel dahingehend äußerte, daß er, wenn sein Standpunkt nicht geachtet würde, die Versammlung lieber verlassen würde, […] wurde er angeschrien, sich gefälligst zu setzen, und der sehr kräftige Pastor Müller versuchte sogar, ihn festzuhalten.“ Schließlich forderte man ihn schriftlich zum Widerruf auf, denn nur Gottes „Eingeborener Sohn […] und kein Naturforscher [hat] Worte des ewigen Lebens.“ Nagel blieb standhaft. Umgehend schlossen ihn die Kollegen aus ihren Reihen aus und beantragten beim Senat seine Absetzung. Doch Bürgermeister Smidt unterstützte Nagel und der Senat verweigerte seine Zustimmung, „da sogenannte Glaubensgerichte im Bremischen Freistaat ordnungsgemäß nicht bestehen, es auch keiner Behörde gestattet sei, sich eigenmächtig dazu aufzuwerfen.“ Immerhin sei Nagel als Pfarrer von seiner Gemeinde gewählt. Diese hatte sich in einer Resolution mit bemerkenswerten Worten hinter ihn gestellt: „Wie einst der Protestantismus dadurch ins Leben getreten ist, daß der freie Geist die Fesseln eines tödtenden Buchstabens und eines knechtenden Herkommens zerbrach, so sind auch die Unterzeichneten überzeugt, daß der protestantische Geistliche sich der freien Forschung nicht nur nicht verschließen, vielmehr mit aller amtlichen Gewissenhaftigkeit und Treue derselben obliegen und dem stets möglichen Wahne und Irrthume einer Menschensatzung ohne Menschenfurcht entgegentreten müsse.“ Ein herber Dämpfer für Mallet und seine Anhänger! Nagel blieb im Amt, auf Druck des Senats mussten sie Ruhe geben und ihn zähneknirschend wieder ins Ministerium aufnehmen. Die Autonomie der Gemeinden blieb gewahrt und Nagel avancierte, so ein Biograph, zum „Vorkämpfer für religiöse Wahrheit und Freiheit“. Sein Motto: „Glaube an Jesum Christum und Vernunft sind eins.“ Auf seinem Grabstein auf dem Riensberger Friedhof steht: „Wir streiten einen würdigen Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit – wir werden kämpfen und siegen, ob auch die Leiber in Staub verwehen.“

Rudolph Dulon und sein sozialrevolutionäres Christentum

1848 flogen in Bremen erneut die Fetzen, politisch und theologisch. Die Liebfrauengemeinde hatte den 41-jährigen Rudolph Dulon (1807-1870) zum Pfarrer gewählt, einen begeisternden Prediger von rationalistischer Überzeugung, der sich vom engagierten Demokraten zum christlichen Sozialisten entwickelte. Während der Revolution 1848/49 schlug er sich auf die Seite der radikalen Linken und wurde in die Bürgerschaft gewählt. Schon bei seiner Probepredigt pries er die Revolution als „Werk des Herrn“, was Stirnrunzeln bei manchen Honoratioren hervorrief. Nicht weniger provokant waren seine Ausführungen zu Bibel und Christentum. Die Schöpfungslehre, die Existenz von Teufel, Himmel und Hölle und die Erlösungsbedürftigkeit des sündhaften Menschen – all das seien Irrtümer, Zeugnisse des menschlichen Geistes auf einer früheren, inzwischen überwundenen Entwicklungsstufe. Dulon leugnete sogar den „überweltlichen persönlichen Gott, den die Kirche anbetete,“ schreibt Heinrich Tidemann im Bremischen Jahrbuch von 1933 und fährt fort: Dulon habe vielmehr ein pantheistisches Gottesbild, Gott sei „in der Welt. Eins mit der Welt. Alles in Allem. Im Sonnenschein sei er, im Regen, im Saatfelde, im Wurm und überall, wo Leben ist“.

Was blieb dann noch übrig vom traditionellen Christentum? Dulon verlegte Endziel und Aufgabe des christlichen Lebens auf die Erde. Es gehe darum, „rastlos, ernst und eifrig nach der Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden“ zu streben und „den Gedanken der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Freiheit und der Liebe Geltung“ zu verschaffen. Die Ähnlichkeit mit Heinrich Heines Zeilen aus dem „Wintermärchen“ von 1844 drängen sich auf: „Wir wollen hier auf Erden schon / Das Himmelreich errichten. / Wir wollen auf Erden glücklich sein, / Und wollen nicht mehr darben; / Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, / Was fleißige Hände erwarben. / […] Ja, Zuckererbsen für jedermann, /

Sobald die Schoten platzen! / Den Himmel überlassen wir / Den Engeln und den Spatzen.“

Dulons „Reich Gottes auf Erden“ hatte durchaus revolutionäres Potential. Das erneuerte Christentum führte konsequent zum Umsturz der bestehenden Verhältnisse! Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen verkündete er, dass „die Erlösung vom schmählichen Joch der Minister und Diplomaten bedingt ist durch die Erlösung vom Joche priesterlichen Aberglaubens, daß die Erlösung des religiösen Volksbewußtseins von den Hirngespinsten vergangener Jahrhunderte der sicherste Weg zur politischen und sozialen Erlösung der Völker ist.“

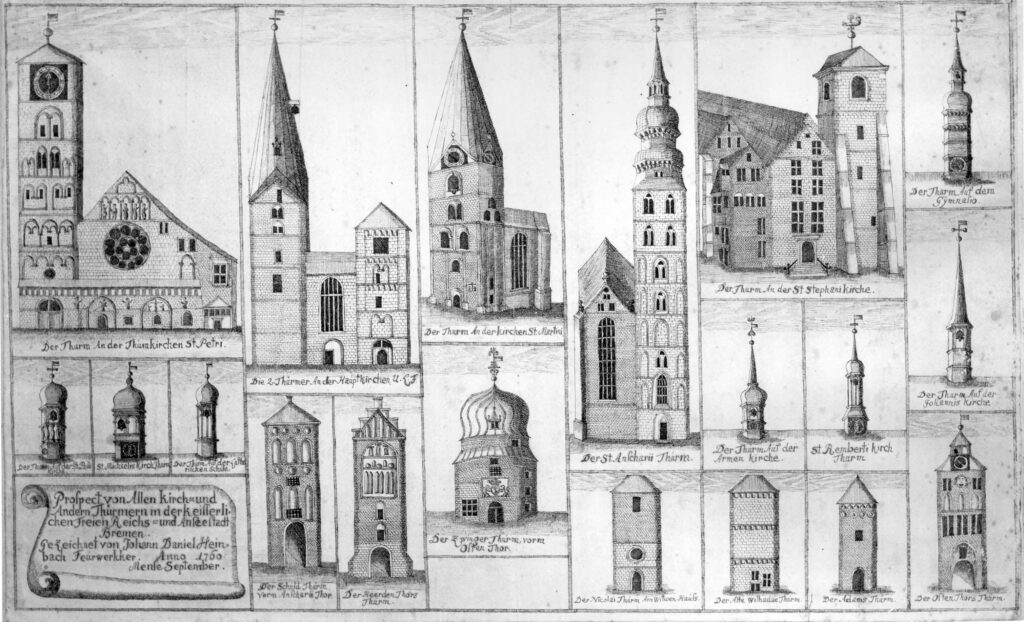

(c) Focke-Museum

Mit derartigen Kanzelreden war Krach programmiert, sowohl theologisch als auch politisch. Wortführer auf geistlicher Seite war wieder einmal Friedrich Ludwig Mallet. Dulon sei ein „Jakobiner im Chorrock“, der die christliche Kirche zugunsten einer sozialistischen Republik und eines pantheistischen Heidentums zerstören wolle. Und überhaupt: Volkssouveränität und Demokratie seien „Götzen der modernen Weltanschauung“, „heidnischer Aberglaube“, „Lossagung von Gott“ und der „göttlich festgesetzten Ordnung“. Auf Dulon gemünzt warnte er vor von „wüthenden Leidenschaften getriebenen Demagogen, welche mit List und Trug die Massen bearbeiten“. Demonstrativ trat er aus dem Ministerium aus, dem ja auch Dulon angehörte. Als Grund gab er zu Protokoll, dass „ich nicht mehr Mitglied eines Collegiums sein kann, in welchem die göttliche Wahrheit und die teuflische Lüge gleiche Berechtigung haben“.

Der Senat nahm jedoch den Rücktritt nicht an, weil Mallet qua Amt dem Ministerium angehörte. Er nutzte aber die theologische Kritik und den Beschwerdebrief einiger Gemeindemitglieder gegen Dulon dazu, den unbequemen Prediger loszuwerden. Inzwischen hatten die alten Kräfte in Bremen wie in ganz Deutschland wieder Oberwasser gewonnen und der Senat machte sich daran, verlorenes Terrain zurückzuerobern. Gestützt auf ein Gutachten der Heidelberger Theologenfakultät leitete er ein Lehrzuchtverfahren gegen Dulon ein und suspendierte ihn von seinem Amt. Die Begründung bezog sich nicht nur auf seine angeblichen Irrlehren, sondern auch auf seine „gemeingefährlichen sozialistischen Bestrebungen“. Nach einem vergeblichen Einspruch Dulons bei Gericht wurde er im April 1852 entlassen und zudem mit einer Haftstrafe wegen Verbrechen gegen den Staat belegt. Er wusste, was ihm blühte: Bereits 1850 war er auf einer Reise nach Hannover in Eystrup verhaftet worden und hatte ein paar Wochen in Hoya im Gefängnis gesessen. Darum setzte sich Dulon jetzt auf das englische Helgoland ab. Schließlich wanderte er mit seiner Familie nach Amerika aus, wo er mit Vorträgen und Unterrichtsstunden sein Leben fristete. Großer Protest seiner eingeschüchterten Anhänger war bei seiner Verurteilung ausgeblieben.

Nur ein anonymer Autor namens M*** hatte für Dulon Partei ergriffen, anfangs mit ein paar satirischen Flugschriften, dann mit dem Buch „Briefe über Bremische Zustände“. Darin wies er nach, dass Dulons Thesen im Einklang mit der christlichen Lehre stünden und zerpflückte die Anklagepunkte seiner Gegner. Scharfe Angriffe richtete er auch gegen den Senat um Bürgermeister Johann Smidt: „Es ist mit wenigen Ausnahmen ein hochmüthiges und herzloses Geschlecht, diese Patrizier, diese Herren von der Bierbrauer-Societät, vom Kaufmanns- und Krämerstande, […] von ihnen allen ist nichts Andres zu erwarten als Herrschaft ihrerseits um jeden Preis, durch alle nur erdenkliche Mittel, an welche man jeden Maßstab, nur niemals den der reinen Moralität legen darf!“ Die Herren waren empört. Erst recht, als herauskam, dass die 43-jährige Marie Mindermann die Autorin war. Unerhört! Eine Beleidigung des Senats – und das von einer Frau! Damit hatte Marie Mindermann ihre Grenzen überschritten. Sie kam wegen Verunglimpfung des Senats und unzulässiger politischer Betätigung vor Gericht. Das erteilte ihr Schreibverbot und verurteilte sie zu acht Tagen Haft, die sie in einer Zelle der Ostertorwache antreten musste. Danach blieb sie weiterhin aktiv. Sie widmete sich schriftstellerischen Arbeiten, u.a. schrieb sie zahlreiche plattdeutsche Gedichte; 1867 gründete sie zusammen mit Ottilie Hoffmann den Bremer Frauenerwerbsverein.